- Home

- 日本語教育と地方創生

- 留学生は町に定住するのか――卒業生の進路と町の想い――(第7回)

留学生は町に定住するのか――卒業生の進路と町の想い――(第7回)

- 2018/4/11

- 日本語教育と地方創生

- 公立日本語学校, 地方創生, 東川町

- 1,546 comments

留学生は町に定住するのか――卒業生の進路と町の想い――(第7回)

[在学中の留学生と卒業生に話を聞いた]

日本初の公立日本語学校、東川町立東川日本語学校に通うベトナム出身のグエンさんは3月に卒業し東京の大学に進学する。昨年卒業した台湾出身の何さんは、地元の観光会社に正社員として働いている。町が長期的に描く日本語コミュニケーション能力の高い人材の定着や、留学生の帰国後も町と連携していく国際ネットワークづくりについて、東川日本語学校の留学生や卒業生に聞いた。

[1年コースに在学中のグエン・タン・ファットさん(ベトナム・ホーチミン出身)]

グエンさんはベトナム・ホーチミン出身。1年コースに在籍中の留学生だ。流暢な日本語を操るグエンさんに、進路と将来についてうかがった。

――なぜ北海道にある日本語学校に入学したのですか。

わたしはベトナムの大学でITの勉強をしていましたが、ホーチミンの都会の環境に合わなくて、自然豊かな田舎で学びたいと思っていました。以前から興味のあった日本への留学をしようと大学を中退して留学をしました。雪が見たかったのも北海道の日本語学校に入学した理由です。

――東川日本語学校での生活はいかがですか。

とても勉強に集中できます。毎日、自然に触れながら、日本語を学んだり、文化活動に取り組んできました。町のコンビニエンスストアでアルバイトもできたので、働くと生活の日本語が身に付きました。

(東川日本語学校では校長との個別面談で認められた場合にのみ、アルバイトをすることができる。成績をさげないことが条件となる)

――卒業後は進学をされると伺いました。

はい。4月からは東京の大学に入学して国際ビジネスを学びます。日本語のほかに英語も勉強したいです。

――将来は東川町や北海道の周辺地域に住むことも考えていますか。

住みたいです。ちょっと寒いけど、とても気に入りました。でも、せっかくの日本だから東京にも住みたい。将来は日本とベトナムの間でビジネスをやりたいです。東川町とも何か一緒にできればと思っています。

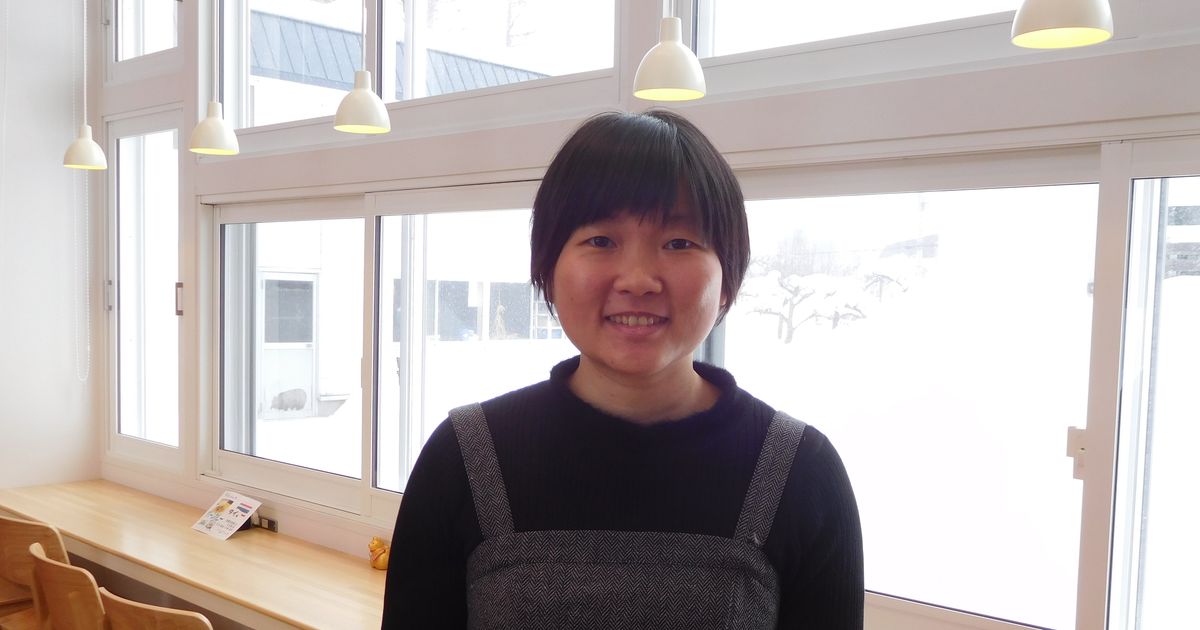

[6か月コースを卒業した何昭葦(カ・ショウイ)さん(台湾出身)]

何さんは台湾出身。大学院卒業後に日本語学校に留学した。片言の日本語の印象ではあるが、日本語能力検定試験(JLPT)N2に在学中に合格し、卒業後は地元企業で働く。何さんに現在の仕事や将来についてうかがった。

――なぜ北海道にある日本語学校に入学したのですか。

山や自然が大好きで、日本や日本語も好きだったので北海道に来たいと思っていました。台湾で大学院を卒業してから留学を決定しました。

――卒業後に就職されたそうですが、お仕事について教えてください。

旭川市で開かれた留学生向けの就活合同説明会に参加しました。何社か応募をして面接に行きました。今働いているロープウェイの運営会社から内定をもらい、就職することにしました。中国語や英語、日本語でロープウェイに乗車するお客様を案内しています。

――なぜ今の仕事をやりたいと思ったのですか。

東川町での生活を通して北海道が好きになりました。働きながら山や自然を楽しめるのでこの仕事をやりたいと思いました。とても楽しい仕事です。

――仕事をするときに大変だったことは何ですか。

日本人はみんな早口だから同僚の日本語がわからないときがあります。電話対応もとても難しいです。それから、領収書をくださいと言われると、日本人の名前の漢字がわからなくて書けないことがあります。それが大変です。

――将来も長く北海道に住みたいですか。

はい。将来は北海道で自然ガイドになりたいです。長く住みたいと思っています。

東川日本語学校の在校生、卒業生へのインタビューを通じてみえてきたのは、必ずしも町が描くような外国人の定住には結びついていないという実態である。しかし、この学校で学ぶ留学生は、この東川町が好きになり、留学後も町や地域のファンでいつづけるだろう。「無理に外国人に定住していただくのではなく、彼らが残りたいと思っていただけるように努力をしていく」という町の姿勢は、インタビューをしたお二人に明確に伝わっていると感じた。

<第8回:日本語学校を起点とした地方創生は成功するのか につづく>

<特集ページトップに戻る>

特集:日本語教育と地方創生

人口減少が急速に進む地方都市において、日本語学校を地域の活性化に結びつけている町があるのをご存じだろうか。北海道旭川空港から東に車で15分の東川町だ。2015年10月、日本初の公立日本語学校を開校し、町をあげて外国人留学生を歓迎している。「偽装留学生」や「デカセギ留学生」などと揶揄されることが多い昨今、地方の公設の日本語学校がどのように留学生と付き合っているのか。雪深い町立東川日本語学校を訪ね、その実情を通して、日本語教育と地方創生の可能性について考えてみた。