政府の「やさしい日本語」の取り組みが始まった

- 2018/7/27

- 多文化共生, 時代のことば

- ベトナム人, やさしい日本語, 共生社会, 外国人技能実習生制度, 外国人材, 技能実習生, 日本語教育推進議員連盟

- 1,612 comments

政府の「やさしい日本語」の取り組みが始まった

政府は7月24日、骨太方針2018を踏まえた「外国人の受け入れ環境の整備に関する業務の基本方針」を閣議決定した。「今後の外国人労働者受け入れ」という文脈で大々的に報道された骨太方針だったが、閣議決定の基本方針はすでに在住している外国人も含めた「多文化共生」社会作りとして位置付け、人権・医療・保健・福祉・子女の教育にまで踏み込んだものになっている。多様な価値観を認める 多文化共生社会 の実現を国民の呼びかけたことは高く評価できよう。

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(検討の方向性)(案)(以下「対応策案」)の「1 はじめに」の章では以下のように述べている。

今後も我が国に在留する外国人は増加していくものと考えられるが、外国人と地域社会との間には、言葉や習慣等の違いから課題が生じている場合も少なくない。我が国としても、日本で働き、学び、生活する外国人の処遇や生活環境等について、一定の責任を負うべきものである。外国人を、孤立させることなく、社会を構成する一員として受け入れていくという視点に立ち、外国人との共生社会の実現に向け、外国人が日本人と同様の公共サービスを享受し、生活できる環境を整備しなければならない。

また、我が国に在留する外国人との共生社会を実現するには、受け入れる側の日本人が共生社会の実現について理解し、協力するように努めなければならない。

上記文中の「外国人を、孤立させることなく、社会を構成する一員として受け入れていくという視点に立ち」という言葉は、力強い意志を感じさせる。また「外国人が日本人と同様の公共サービスを享受し、生活できる環境を整備」の部分は、国の責務を明確化させたものであり、新規労働者受け入れに限らず、現在の地域社会の課題を解決する施策として期待したい。

2006年に総務省が地方自治体の社会づくりの指針として「多文化共生プラン」をまとめているが、政府として共生の理念を閣議決定した意味は大きい。とりわけ私が注目するのは、「受け入れる側の日本人が共生社会の実現について理解し、協力するように努めなければならない」の部分である。これは国民に対する要請であり、政府の基本政策でこのように明言されたのは初めてであろう。

もちろんこの「日本人」は国民全体を指すわけであるが、事態を拙速に進めようとすると、様々な軋轢が起こる可能性もある。そもそも今回の外国人施策は労働力確保という社会要請から来ている。政府の意図としてはまず労働者を受け入れる個々の「雇用者」が職場の共生環境作りに協力すべきだと考えている。そのために財界や経団連・日本商工会議所・全国中小企業団体中央会・経済同友会などの使用者団体並びに各企業にも責任を持った対応を求めていくことになろう。

「はじめに」に明確に書かれているように、外国人と向き合う際の大きな課題は「言葉や習慣等の違い」が起因するものと言ってよい。雇用関係は外国人に限らず、業務の指示、伝達をスムーズに行うことでいい職場環境が作られる。日本語能力試験N4程度の日本語教育は国の責務で施していくとしても、職場の日本人側が外国人に配慮してコミュニケーションを調整しない限り、ビジネスはうまくいかないだろう。日本人側が満足するための会話を外国人に強要するとしたら、「日本語ハラスメント」ともいうべき新たなパワハラになるのではないか。

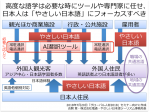

この日本人側のコミュニケーションの調整が、「やさしい日本語」である。雇用の現場でもすでに「やさしい日本語」に注目しているところもある。

2017年、「めんべい」で有名な福岡県の山口油屋福太郎では、ベトナム人技能実習生のために職場の同僚が「やさしい日本語」を学んだ。この研修は西日本新聞にも取り上げられている。

同じく福岡県の柳川市にある特養ホーム「ふるさとホーム」も、ベトナム人技能実習生を初めて迎え入れるのをきっかけに、介護スタッフが「やさしい日本語」の研修を受けた。

さらには、大阪外食産業協会では、外国人スタッフ受け入れのために外食産業全体として「やさしい日本語」に取り組もうとしている。同協会は技能実習の対象に「飲食」のカテゴリーを作るべく同協会井上泰弘常任委員が精力的に活動している。井上氏は受け入れ側のコミュニケーションの調整が必須だと、外国人採用プロジェクト立ち上げ当初から「やさしい日本語」に注目している。

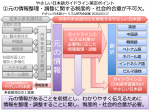

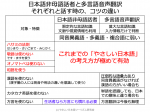

今回の閣議決定では「やさしい日本語」に関する具体的な記載はなかったが、日本語教育推進議員連盟が秋にも法案提出する予定の日本語教育推進基本法(仮称)の自治体へのヒアリング段階では、横浜市などが「外国人材を受け入れる企業などが「やさしい日本語」の研修を受ける機会の確保」という意見を出している(2017年6月5日明治大学での馳浩議連事務局長講演の資料より)。今回の閣議決定で雇用者側の受け入れ姿勢についても役割を求めていることは、国レベルでの「やさしい日本語」への取り組み宣言になっているのではないだろうか。

現状「やさしい日本語」については法案に記載できるような定義がはっきりしておらず、基準となっている語彙・文法も公開されていない(コラム参照)。今回の閣議決定にもある「生活・就労に必要な日本語能力を確認する能力判定テスト」や「日本語教育を効果的に行える日本語カリキュラムや教材の開発」などと連携し、それに対応した「やさしい日本語」を定義していくことが重要であろう。

吉開章