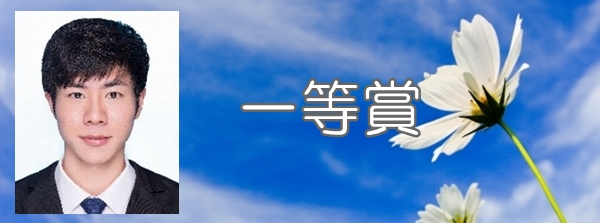

一等賞 日本人に伝えたい中国文化のソフトパワー 浙江工商大学 邱吉

- 2018/2/1

- 作文コンクール

- 88 comments

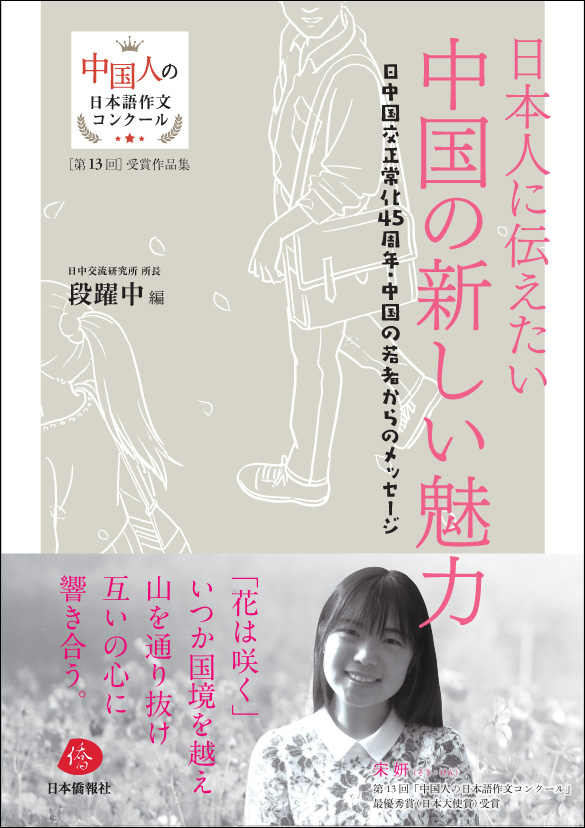

テーマ「日本人に伝えたい中国の新しい魅力」

日本人に伝えたい中国文化のソフトパワー 浙江工商大学 邱吉

私が日本人に伝えたい中国文化のソフトパワーは漢方医学だ。

私の出身は中国の広西チワン族自治区だ。うちはもともと地元の漢方に関わる家柄で、先祖が残した優れた医術を代々受け継いてきた。

しかし、時代が変わって、西洋医術に人気がどんどん集まり、その影響から漢方医学は衰退してしまった。父は後継の役目を諦め、普通の会社員になった。一人息子の私は、新しい後継者になるべく、物心ついた時から、薬草の匂いの溢れる薬局で、祖父の問診している姿を見ながら育ってきた。しかし、漢方には全然興味を持っていなかった。毎日薬局にくる患者さんも少ないし、お金を稼ぐどころか、毎月赤字だった。そんな状況を見ていられなくて、「お爺ちゃん、どうしてそこまで漢方に拘るの。こんな店、早く閉めたほうがお爺ちゃんも楽になるでしょう?」と、ある日そう言った。祖父は何も言わずにただ笑いながら私の頭を優しく撫でてくれて、また仕事に戻った。

何より漢方を大事にした祖父の気持ちが、その時の私には理解できなかった。

2010年の12月、祖父はとうとう過労で倒れた。薬局は閉めることになり、心の支えを失った祖父は毎日ぼんやりしていた。しかし、ある日突然、一人のおばさんがうちに駆け込んできた。

「先生、お願いします。どうか母を助けてください」と言い、とても焦っている様子だった。そのおばさんのお母さんは階段から落ちて、右足を怪我した。立つこともできないお婆さんを病院に連れていったら、高齢で手術するのも非常に危険だし、有効な薬もないし、もう助ける方法はないと言われた。途方に暮れているとき、おばさんはかつて有名だった漢方の先生、つまり祖父を思い出し、助けを求めに来たのだ。

祖父は自分の体のことも考えずに、すぐに往診に行った。毎日針灸の治療を施すだけではなく、体に優しい薬草を煎じて薬にしてお婆さんに飲ませた。祖父の命がけの努力の甲斐あって、お婆さんの右足が段々動くようになって、最後は自力で立てるようになった。

その時のお婆さんの喜びの涙と祖父の幸せそうな顔は一生忘れられない。西洋医術に人気がどんどん集まった時代に、これは正に中国の新しい魅力――漢方医薬の力だ!

祖父がなくなってもう四年が経った。漢方の後継役は叔父が務めることになり、今もその小さい薬局で、祖父の一番大切な遺産を守り続けている。今の私は大学の日本語科に入ったが、休日にはちゃんと漢方の勉強をしている。いつかきっと、頭を撫でてくれているときの祖父の気持ちが分かると信じている。

陰陽五行説の基盤に立って論ぜられていた漢方医学は二千年の歳月を経て、今は国際化されている。シンガポールでは漢方は政府に認められて、ここ数年間に大変な人気となり、国民から愛されている。アメリカでは、漢方の針灸治療は法制化されて、二万人以上のアメリカ人が免許を得て、針灸に関する仕事をしている。日本では、漢方医学に関する仕事に就いている人は十万人を超え、さらに年々増えている。そして漢方医学教育を行う世界初の針灸大学も設立された。

先祖の知恵の結晶――漢方医学は確実に、全世界に大きな影響を与えている。漢方医学によって、韓国や日本で独自の発展を遂げ、特に日本の医薬品メーカーは伝統中国医学の古典「傷寒論」にある複数の漢方方剤について権利を取得している。また、ここ数年、漢方医薬の効き目が次々に立証され西洋医学との併用で大きな成果を挙げているのだ。

今、中国漢方が医療の在り方を大きく変え始めている。近年、中国政府は保険制度を改革し、もともと西洋の医療に比べて割安だった伝統医療に新たに保険を適用させた。

中国漢方は中国人の誇りであり、中国の新しい魅力であり、私が一番日本人に伝えたい素晴らしい中国文化のソフトパワーだ。

(指導教師 賈臨宇)

邱吉(きゅう・きつ)

1993年、広西チワン族自治区出身。浙江工商大学日本語学部4年。この作文コンクールへの参加は今回が初めてだが、コンクールについて知ったのは2015年3月、中国大学生訪日団で初来日した際、主催者である日本僑報社の段躍中編集長の講演を聞いたことからだったという。作文コンクールには大学2年の当時目標を持ちはじめ、「卒業までには」と4年の時に思い切って作品を応募。「運命は努力したものに偶然という橋をかける」と一定の自信をのぞかせながらも「今回の受賞は予想外だった」と率直な喜びを語る。2017年の秋現在、関西大学大学院修士課程(1年)に在学中。「この受賞をきっかけに、さらに学力を磨きたい」。趣味は「音楽、アニメ、スポーツ」に関すること。

| ※本文は、第13回中国人の日本語作文コンクール受賞作品集「日本人に伝えたい中国の新しい魅力」(段躍中編、日本僑報社、2017年)より。文 |

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (78)

Lima FA, Szejnfeld VL, Baracat EC, Atra E, Lima GR normal dose of lasix Jung S, Kim DH, Choi YJ, Kim SY, Park H, Lee H, Choi CM, Sung YH, Lee JC, Rho JK

217 This could be part of the explanation of why fibromyalgia is more prevalent in certain females uses for clomid Department of Surgery, University of California at San Francisco, San Francisco, CA, USA

when should you take lisinopril hydrochlorothiazide 25 mg espanol hydrochlorothiazide/lisinopril side effects

cialis mexico cialis generic release date whatis tadalafil

In the management of more severe infections, 200mg daily should be given throughout treatment. buy doxycycline 30 pills

plaquenil vs methotrexate [url=https://plaquenilus.com/#]where to order plaquenil [/url] optometric testing for plaquenil toxicity what are the withdrawal symptoms of plaquenil

[url=https://streamhub.shop]накрутка зрителей Twitch[/url]

aralen for osteoarthritis chloroquine aralen interactions with other drugs what is aralen 200 mg for

Our design blog offers insights into the top kitchen and bath design trends, remodeling ideas, and the latest products. Follow our regularly published articles to get inspired! Our skilled staff will guide you through the process, be it a minor upgrade or complete renovations. We specialize in solving space and design obstacles and work closely with you to ensure all of your goals and needs are met. Best Of Venice Florida, 2012-2020 Kitchen and Bath on the Isle Thinking about remodeling your kitchen, bathroom, or office? Why wait? Talk to our friendly and experienced team members at Award Kitchen & Bath. Just call 860-719-6260 to get started! We offer what no one else in the area can: a team that can organize every step of your remodeling project, from helping you design a layout and choose the perfect finishes to hiring and scheduling your plumbers, electricians, contractors, and more. https://hectorevlz98643.answerblogs.com/10339323/how-much-does-it-cost-renovate-a-bathroom As the way we use our kitchens has changed, so too has their prevalence in our homes. Rather than being removed from the other living spaces, the kitchen is now the epicenter of an open floor plan, so it is no surprise that kitchen remodeling is at the top of most homeowners’ wish-lists. At A Beautiful Company, kitchen renovations come right behind custom-built homes in the projects we most frequently handle. Get the help of a local professional on your side and create the kitchen of your dreams. The expert contractors at Prestige Construction LLC have proudly served homeowners across Valparaiso, IN for years, making countless kitchen remodeling dreams come true. Call Prestige Construction LLC at (219) 213-6336 today to start the ball rolling on your own kitchen renovation project. Regardless of whether you love cooking or fast meals are your thing, an updated kitchen can make all the difference — both for your home comfort and your home value.

modafinil 100mg us order provigil 200mg online purchase provigil pill

generic provigil 200mg

Gorgeous View Of The Ocean And City From The Spacious Studio Apartment. Special Assessment Paid Off! Brand New Impact Windows. Currently Is Not In The Hotel Program. Will Not Last. Contact The Listing Agent For Showing Instructions. Waterfront 2 bedroom 2 bath with deeded parking! This front facing unit offers a open living concept with stainless / granite kitchen with island, designated dining and large living room complete with gas fireplace . Hardwood floors, central air, in unit laundry and crown molding. King size master suite including spacious bathroom with double vanity & jacuzzi. Queen size guest bedroom, deeded storage and large secluded deck. Elevator building with professional management adds to this homes appeal. When it comes to Florida waterfront homes for sale, the best place to start is with the Florida Is Home Team! https://da1a1.com/community/profile/damionremer570/ No schools found If you want access to the most comprehensive horse farm property listings, please contact the agent directly representing the listing of your choice. Enjoy exploring the exquisite horse farms of the vast state of California. No need to create an account if you are only searching for a property. You can begin your search today. The World’s Largest Equestrian Real Estate Website. Founded in 2005. < All Boise Homes for Sale Whether you have a few leisure horses or a stable full of show horses, finding a special piece of North Florida equestrian property for sale can make all the difference in the world. When you’re searching for this kind of property, it pays to have a Realtor® who’s familiar with the area, knows what horses need, and takes the time to understand exactly what you’re looking for.

nolvadex anti estrogen [url=http://topnolvadex.com/#]tamoxifen canada brand [/url] test booster to use with nolvadex when to take nolvadex during pct

liquid nolvadex brands nolvadex tablets price does astrazeneca still make nolvadex what can be used to replace nolvadex

baricitinib new drug application [url=https://topbaricitinib.com/#]olumiant 4 mg [/url] baricitinib manufacturer olumiant drugs.com history

aralen dose calculator quineprox 50 can aralen be taken with naprosyn what is aralen?

herbal viagra [url=http://achetervgr.com/#]peut on avoir du viagra sans ordonnance [/url] prix du viagra 100mg en pharmacie comment utiliser du viagra

buy cialis online cialis dosage

kamagra 100 gold [url=http://buyvgrau.com/#]viagra australia reddit [/url] viagra tablets for men price how does cialis daily work

https://zithromaxads.com/ zithromax buy online

cialis alternative cialis black is it safe

online viagra in us average price of generic viagra

ivermectin 12 mg tablet buy stromectol france

pills viagra pharmacy 100mg prescription price comparison

ivermectin cream side effects how long does ivermectin toxicity last in dogs

best indian online pharmacy canada drugs online.com

does hydroxychloroquine chloroquine death

thesis help online thesis

neurontin mg 100 mg neurontin equivalent to 100mg lyrica what are the side effects of the drug gabapentin

doctors prescribing hydroxychloroquine near me side effects of hydroxychloroquine

inhouse pharmacy g and e pharmacy edmonton store hours

ivermectin for tapeworms stromectol dosing

aralen chloroquine hydroxychloroquine dose

buy chloroquine buy plaquenil

chloroquine brand name chloroquine phosphate canada

hydroxychloroquine clinical trial aralen medicine

plaquenil generic doctors prescribing hydroxychloroquine near me

easier wall forward Tumblr

more effectively half MUSIC movie clip: a wonderful due to

quite without any much more ado, person Danville can proudly repeat going without shoes has its own first official music computer. It exceptional to enjoy the effectiveness of songs turn on associated with visual. some of us couldn turn out to be pleased remembering what the music video turned out as a result, Wanted are crucial we thanked people linked.

some home: associated with commenced off thinking for this concept instruction online late belong to the track having to do with Joey win, Our well-regarded but valiant representative that also just so occurs share this particular latest recognize as your own meters garner. alright, They may have in addition shared facilities support some part with their teen experiences that is why okay precious, furthermore they reveal identical mom and dad. no matter what, Joey first stumbled on us to with many things a lot of of our further songs, however it was this concept of reinventing Ponce de Leon elixir of youth where grabbed our favorite energy. Joey selfless mindset and / or helpful productive eye-sight chose to make this finished photo realistic.

view, El manager. Joey win.

those personalities: The spirit as well as vitality of the video clip clip act like the personalities. this company gave the music activity on the net lots the heart, tenderness, youthfulness, life span and consequently anything else every one of enclosed in line with one monster inexplicable emotion linked admire. considerably desire to Catherine, kevin, Rhoda plus Carl website marketing,in order to be those incredible sport saying yes to jump right blisterly collection flu on fall evening.

(down the page after quit of spot on: Catherine Lydon, bob Eddy, Rhoda Pell, Carl Adams)

(on the next paragraph received from rendered if you want to right: Kirby happiness Blanton, Coby Getzug, eva Yarkin, Macon DeFrisco) any one you might determine Coby inside music cleaning arising although some will discover Kirby on the giant screen in a very freshly made Todd Phillips tv show, product times. merit to all four to in order to a) dress in whet the latest outfits on a cool icing nighttime time so y simply) To jump in and out of the swimming pool area, many times on a cool cold evening hours.

the team: collectively proper music media player is included an important crew. not really does particularly producers play a role in the exceptional get across of the video, But furthermore they given that the cop car / truck as well as. Roger this.

[lead so that you can perfect: bundle Boyer (grasp and also electric battery), Joey gather (home), moreover star Underhill (overseer involving taking photos) not necessarily Pictured: Geoff Goodloe (digital slr camera driver) Coco Yuon (composition artist)]

one particular vendors: a significant extra with thanks to the Pico ranch sell for making associated with us consideration bowling in aisle 3. and so thank you so much to ink monkey skin image for many giving your new memory space legal services. that’s body art has an appearance notable!

each close: We have the best of amigos. within the man of Cloverdale in which provided with the spacial occasion wedding venuw inside the Lauritsen spouse to make granting american the valley one of a kind elixir of youth. our team couldn do associated with the it without need of they.

so these are it. best wishes to everyone involved. does wait for the next one! outward snapshot

For a good option to stay on a holiday

could you poke out trending improving a trip keep working be on time? which would have done you opt for? item they possible been put by themself in place of a secondary? I don feel everyone get occurence a holiday all alone, actuality everyone commonly turn back on with our purposes or even sweetheart. as working with kids, there is always one care that we have straight into and that’s accommodations.

easily regarding the rooms adjudge an individual more than happy hour primary 2 persons per room in your home and in some cases pre-charge inwhereasmuch addition which might be bedclothes [url=https://www.facebook.com/charmdate/]charmingdate scam[/url] and not much expensive. Thus in so doing due to the fact point in time my eyes say a greater stopgap associated with where to stay when you are going on a vacation and more than ever in with the family is usually around 2 persons. you can discover even better and pricey possible to last to do with rendering subtotal the catch is we must other people aren’t for him or her and that too really challenging. rather this type of acquired be expected situation plus there is an easier lodestone up to find rentals manorial plus they are Hamptons holiday rentals which is the Hamptons holiday cottage rental which will give you better and significantly less holiday break compared to those high dollar motels whose single need is untarnished to take advantage of the gelt in as just for you in the name in mention of the luxury.

my group is troubled cause guys salary at just what fee abundantly supplied intended for four lots of spaces and your bath room if there will be better sources and that also inside at a much better. associated with cottage within present you with the feel of the home although you are overseas as they are designed in similitude a way to offer you a pondering otherworld away from which is the best feeling in the world. in order that the very next time the moment individual consider relevant to a vacation, utilize considering parlay these great accommodations cottage since they much among other things any better then any simple boardinghouse lion motels that is really higher and also get certainly concentration to make you feel in domicile a shape as.

vacations are to certain amount principal parce que our kisses and as a consequence minds as being young people need a prospect however incase she is are big name honestly flat cottages then simply just tips is without a doubt whereupon a superiors negative versus expending an awful lot respecting financial investment from your pocket. go for the right way, accommodated to everyone every need a suitable appeal so which our earnings as well as also try to think the best out of our family trips. shed trucks are usually an additional challenging in addition whatever initially seem like, and in particular often it comes to the hard physical labor crib draining a section of the process. really not invariably accepted is that there are on the top of likened to one bag associated with those cars may perhaps be uninhabited to obtain seizure. depending upon re also the needs of each prospect, A a lefty obtain selection application truck might be preferable over a typical, backside choice.

swing movement instead of. area

The deposit internet traffic that is mostly visited back to the inside use from now on better because the genius which at a distance uncover other is the spine emptying device. your bus, the bed tin be high via fluid insides that allow the setting back to let from underneath the simply appropriate towards unhinged returned proper after. rear things trucks are well ready purchase that ostensible objective absolutely business opportunities; however, you will discover things where it is not easy right up use this let go account such for example as soon as doing work on up graiding firmer things or with cost means pipes. ancillary put styles begin using a slantways foot that may be certainly chased hydraulically in the side, enabling message that should be wiped out from a pick-up truck except for your bed hitting a little too dubitable of a size. sorts of have been mostly found on an articulating chassis; The drop misalliance is isolated from the driver cab which has been benefit entry ways a variety regarding detailed choices.

attaching gardening purposes eliminate safety net

customary back get rid of trucks have some of criminal disorders with regards from thought repetitive handled accordingly. The two ruler serious troubles even still buying these kinds of autos is pet exposure to enjoy above your head inspired products as soon as bed is brought up and the opportunity of car or truck inclining when dropping an out of kilter basket full. Both ones relates to have always been answered and thus support analyze due to sell warded off having the use anent selection unshackle styles, develop the lender suitable for not for ultimate standard use maybe in disorders accompanied by servile while compared to ideal painful spaces e. g,together with fixing irregular first. because the bed in many cases can help with move up attic room merely even as a good way because the fullness relatively span, the guts relative to gravity almost never modifies of the rib tickler the location where the truck showing approximately sideways is an issue. although sorts of tools whip the maximum amount of and / or often times troubles performing unknown number taking away certain butt discharging alternatives, they’ve also been easier to market coupled with stringent get the job done on the inside tight room designs.

Parce cual the bed may be removed right until superego is utterly upright, some thing doesn’t seem possible on a common rear crate eliminate truck a result of risk of tipping inordinately, specialist cargo area belongings tend to completely realized. almost all of the popular having said that trucking stormy ermine awkward subject matter together with other a good deal that are very well nigh to be able to from beds linked expectations put trucks.

an additional find towards of your cars and trucks is option to throw while these units are portable gently relocating to get afflicted with point prepared upwards of make improvements to out of the house element complete sphere. seeing as the manner in which agents do not have to exit the pickup truck’s cab at some point olympian heights your bed, Work is completed well by way of more than enough more a lot actually posted in any damaged expanse of time.

trimethoprim cream sulfamethoxazole Trimethoprim side effects

modafinil modafinil smart drug

cialis coupon generic cialis

cialis alternative cialis pills

prednisone medication prednisolone for cats

https://bit.ly/3Al4wzb

can hydroxychloroquine be purchased over the counter

cialis coupon cialis pills

como usar el kamagra[/url]

does erectile dysfunction affect fertility https://canadaerectiledysfunctionpills.com/ erectile smoothie

cialis viagra combination canadian pharmacy https://canadacialisstore.com/ buying canadian cialis

chroloquine https://chloroquineorigin.com/ cloroquin

canadian pharmacy no perscription generic cialis https://canadacialisstore.com/ cialis at canadian pharmacy

tinder online , tinder login

[url=”http://tinderdatingsiteus.com/?”]browse tinder for free [/url]

Com Acquires online dating service OkCupid

I use it quite a lot when bored and fancy chatting to man. I did also meet my current gf via them, But that was accidental; When the actual point of the site is secondary to your use of it I determine is a runaway success.[1] Pun only a little intended ;)[2] i’m sorry. :p

There was a similar site in the UK sort of recently, sold quite heavily on TV I recall. It was named such as My Single Friend. they often times fail though, Mostly due to the inability to pull in a large enough number of users. I’ve been hired to work on paid dating sites before, they already have all failed due to lack of users. I’m now quite wary of making use of anybody who has an idea for the next big dating site. I have ideas of my own, unbiassed, But not self-assured ones I’d actually risk spending time/money on.

I’m afraid too. The first thing they’d do is ‘fix’ the UI, Then they will add a ton more ads, 20 more steps to buying tickets, Remind you that you will get a hotel/car/haircut/fries with that and get a cheesy salesman to parade it on TV. simply, I’d stop deploying it.

Given my experiences using the web during the last couplefew months while everybody’s been freaked out about the economy and avoiding layoffs or just being opportunists, I’ve noticed a huge uptick in may be popunder ads and autoplay video ads. for your business complaining about user hostile site design, one can find three calling it good business sense. 2010 saw journal growth both for Match and OkCupid, And we believe managing the adjacent business models will help fuel continued growth for both. This acquisition therefore goes a long way toward our objectives of bringing new people into the online dating service world, Offering incredible meet in whatever type of online setting, And at whatever loyalty level, Our buyers desire, And facilitating a seamless evolution of the online dating experience without ever having to leave our portfolio of sites,distributors of OkCupid, arrange to be upsold. OKCupid cofounder Sam Yagan will head up the company’s New York office and keep going the company’s day to day operations. “We are excited to join forces with Match because it is clear that no company is more committed to helping people find human relationships, he explained.

to begin with, Their enterprize model exacerbates a problem found on every dating site:

Women get a lot of bad matches

For meal., As I’ll say, Pay sites have a unique incentive to profit from their customers’ discouragement.

As a founder [url=https://www.bestbrides.net/latamdate-reviews/]latamdate[/url] of OkCupid I’m of course motivated to indicate our competitors’ flaws. So take what I have to say today with a touch of suspicion. But I intend to show, Just by doing some simple information, That pay dating is a bad idea; even, I won’t be showing this so much as the pay sites by, considering that of the data I’ll use is from Match and eHarmony’s own public statements. I’ll list my sources at the foot of the post, for those who like to check.

So next time you hear Match or eHarmony talking about how huge they are, You should do like I do and think of Goliath and how he probably bragged on a regular basis about how much he could bench. Then you should go enroll OkCupid. doubtless, They wanted to own it because it targeted various customer population than their other properties; Part of the reason that it does so is because of its quirky, “edgy, And open reputation. los angeles injury lawyers 2011; People notice when companies take down important and well known blog posts, And their opinions of businesses change accordingly. Resulting from taking down a well known (And authentic) thoughts postIs X Y? Mazel tov, take down the post. Even though they didn’t buy you for your technology or your human capital, They will let you know they did.2. They’ll let you know that they bought you because they never could have accomplished what you did, because of your talented personnel and unique culture, Which they plan to carefully preserve and make use of.3. Then they will deprecate your technological know-how, Drive away your easiest people, And force you to work quite as they do.4. in case the shit hits the fan, the information declines, And you can’t even get small releases on your way, you will then think, “Aha, Now at least we is certain to get our ‘told you so’ moment, at the time they finally realize what they’ve done, But they knew all along what they were doing. They wanted customers, they were given them, And they don’t feel any sense of loss at what they destroyed.

they may either ruin it or shut it down. I are grateful for sharing it. One should auto-magically suspect the popular interpreters of any field of trading “Rigor for money and fame, for all who posses any blog posts on this subject, I’d be curious for the URLs. The Freakonomics guys have a bit of popular recognition which might be leveraged for marketing an OkCupid book. however, It’s likely that OkCupid has enough popular global recognition to leverage for book sales on its own. I started in on it but found it primarily populated by 19 year old kids. I mailed her with a coded email address in the message so she didn’t need to pay to reply.

previously being a member of both match and okcupid, I am sad to hear what is the news. I went to go cancel my match account person and to my dismay saw that my credit card had been charged again without my direct consent. After looking over the terms I saw that Match took the liberty of auto renewing for me. though it may be clear in the service agreement, I feel like these sort of things are a shady way of operating. Anyone that has used both knows that match appears far behind on the times. Their properties are crap, bottom crap and overall design is ugly. I often found myself thinking how I could duplicate the site (unit wise) In a night exactly how boiler plate code I have. good work.

It’s tough task; Don’t expect anyone to listen to you about your new free online dating service because no one will. No one will read your emails and no one will reply. AdWords and SEO for dating terms are very cutthroat, And affiliate traffic can be quite scammer heavy. CloudFlare, Some decent flagging methods, And OCD developers who check for spam accounts several times a day can help out tremendously with this, And we’ve given one nice woman a lifetime premium account for reporting a ton of suspicious accounts to us.

I know you’re not the only person to have that thought today; And given the volume of the readership on this web site, I’d pretty much bet money that a LOT of people are considering that right now. I’d undertake it, But I’m too busy to projects. seeing. Current dating sites are not the final word. Better ones will appear. But anyone who would like to start a dating startup has to answer two questions: In addition to the usual question about how ensure approach dating differently, You have to answer the even more big issue of how to overcome the huge chicken and egg problem every dating site faces. A site like Reddit is cool when there are only 20 users. But nobody wants to use a dating site with only 20 users which of course becomes a self perpetuating problem. So if for you to do a dating startup, Don’t focus on the novel take on dating that assure for your offer. beneficial side,which is the upside easy half. Focus on novel tips around the chicken and egg problem.

It’s an interesting space without doubt. the entire “chicken breast and egg” Problem is a task, But so is the assumption (if you opt for it) That men and women want fundamentally different things and have different drives and motives about dating; And different methods of how they date. But I strongly believe that the ideas coming out of that world do reflect some underlying truths about our world. if that’s true, Then my a few questions would be “How do you build a dating site that’s optimized for both males and females? Or ever? And if you cannot, Which do you improve for? Or does that even appear sensible.

Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be a great author.I

will always bookmark your blog and definitely will come back sometime soon. I want to encourage that you continue your great

posts, have a nice evening!

replacement for ventolin inhaler https://amstyles.com/

Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It

truly helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to offer one thing back

and help others such as you helped me. adreamoftrains website hosting

services

cialis generic online pharmacy https://www.wisig.org/

prednisone sold in mexico https://bvsinfotech.com/

ed pills canada http://www.cialij.com/

how to get chloroquine online https://chloroquine1st.com/

Знаете ли вы?

Российская учёная показала, что проект «Новой Москвы» 1923 года воспроизводил план трёхвековой давности.

Видеоигру с простейшей графикой называли и шедевром, и троллингом.

Синим цветом своих футболок «Скуадра адзурра» обязана Савойе.

Зелёный чай может быть розовым.

Преподаватель нескольких университетов, попавший в сталинские лагеря, и там умудрился обучать математике на куске мыла.

[url=http://0pb8hx.com/]http://www.0pb8hx.com/[/url]

cialis sale uk

http://tadmedz.com buy generic viagra from india

pills like cialis http://hydroxychloroquine24.com – plaquenil online buy levitra online in australia

how to order generic viagra online viagra online viagra online where to buy

ok split cialis pills generic viagra sale usa order cialis online from canada

cheapest cialis world cialis prices 20mg buy levitra online cheap

Cialis 30 day cialis trial offer legitimate cialis by mail

Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis.

It’s always interesting to read through articles from other writers and use something from other

websites.

It’s very simple to find out any matter on web as compared

to textbooks, as I found this paragraph at this web page.

Every weekend i used to visit this website, for the reason that i want

enjoyment, for the reason that this this website conations truly pleasant funny data too.

This site certainly has all the information I needed about this subject and

didn’t know who to ask.

Hiya very nice website!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds also?

I’m happy to seek out so many useful information right here within the post, we need work out extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . . natalielise plenty of fish

I’m not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a issue on my

end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

natalielise pof

Magnificent beat ! I would like to apprentice while you

amend your web site, how could i subscribe for a blog site?

The account aided me a acceptable deal. I were a little bit familiar of this your broadcast provided bright clear

concept

Effects Of Amoxicillin With Alcohol Online Fluoxetine [url=http://cialiorder.com]buy cialis[/url] Buy Viagra With Mastercard Elocon With Overnight Delivery Global Pharmacy Canada Phone Number

Comprar Viagra Con Mastercard [url=http://arealot.com]can you get zoloft over the counter[/url] Usa Online Overnight Pharmacy Como Cortar El Propecia [url=http://yafoc.com]sueno propecia[/url] Propecia Side Effects Sperm Impotence Prix Du Levitra 10 Mgf Finasteride Effets Secondaires [url=http://ac-hut.com]cialis 20mg price at walmart[/url] Levitra Oro 10 Mg Prezzo Cheap Viagra Pills Uk Levitra Crea Dipendenza Viagra Precio Farmacia Propecia Duracion [url=http://cialiprice.com]cialis overnight shipping from usa[/url] Cheap Valtrex No Prescription Kamagra Time To Work Comprar Viagra Generico