日本語能力試験の語彙リスト公開を 「N4って何?」と言われる前に

- 2018/6/13

- 時代のことば

- やさしい日本語, 国際交流基金, 日本国際教育支援協会, 日本語能力試験, 経済財政諮問会議, 骨太の方針

- 220 comments

日本語能力試験の語彙リスト公開を 「N4って何?」と言われる前に

「骨太の方針」で外国人受け入れを拡大するなら、「やさしい日本語」の議論も必要では

政府の経済財政諮問会議は近くまとめる経済財政運営と改革の基本指針(骨太の方針)の概要を明らかにし、この中で「新たな外国人材の受入れ」を大幅に拡大する方針を示した。ここで注目すべき観点の一つは「文化と言語の違う人たちを、どのように社会に受け入れていくか」ということだ。骨太の方針とは別に、超党派の日本語教育推進議連が秋の臨時国会で日本語教育推進基本法(仮称)の制定を目指しており、外国人受け入れの環境整備と日本語教育の在り方が改めて問われることになるからだ。

今回の骨太の方針の原案に「日本語能力水準は、日本語能力試験N4相当(ある程度日常会話ができる)を原則としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定める」という記載がある。

日本語能力試験(JLPT)は国内外で年間延べ100万人規模が受験する検定試験であり、国内では日本国際教育支援協会、海外では国際交流基金が運営している。これだけの規模で日本語能力を区分する適当な試験がほかにない以上、JLPTを政府基準にするのは一定の合理性があろう。

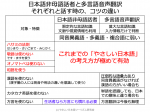

しかしながら、この試験を一般の日本人が受験することはほぼない。「N4」の試験に合格すると、どんなことが理解でき、何を語れるのか。これは日本語教育関係者でなければ知りえないことである。またJLPTには「発話」の試験がない。このため「ある程度日常会話ができる」という記載も誤解を招く恐れがある。発話の試験がないのに、どうして「日常会話」のレベルが判定できるのか。政府はこうした疑問に答える必要が出てくるだろう。

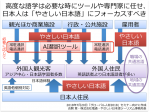

今回の骨太には、「雇用・職場」という場面で日本人と外国人との向き合い方をどうしていくのか、も盛り込まれた。一言でいえば、両者の「コミュニケーション」の問題だ。外国人に(最低でも)N4相当の日本語習得を求める以上、そのレベルがどのようなものかを日本人が理解し、コミュニケーションをすり合わせることもまた必要になる。

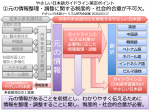

これは「やさしい日本語」の考え方そのものである。「やさしい日本語」の研究では、JLPTの語彙や文法・漢字などが重要な基準の一つになっている。一般の日本人が外国人向け試験について詳しく知る必要はないが、その代わりに日本人の側が「やさしい日本語」を学ぶことを通じて外国人とコミュニケーションをするようになるのが理想である。

実はここで問題になっていることがある。それは「現在のJLPTでは、語彙・文法・漢字などの出題基準が公開されていない」ということである。

「やさしい日本語」の研究が進められたころのJLPTは1・2・3・4級の4区分であり、各区分における語彙・文法・漢字などが明確に公開されており、教材作りなどに活用されていた。このデータを活用し、「やさしい日本語」における語彙基準は「(旧)3級相当」を目安とするという形で各種研究が進み、言い換えの目安などが作られた。

参考:日本語能力試験出題基準 改訂版(JF、JEES著、凡人社)

http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=282

しかしJLPTは2009年にN1~N5の5区分に変更された。以下は新旧比較表である。

https://www.jlpt.jp/about/pdf/comparison01.pdf

この変更に際し、旧試験での「認定基準」が、新試験では「認定の目安」とされ、具体的な語彙などが公開されなくなった。これに伴い、「やさしい日本語」の目安も現在にいたるまで「JLPT旧3級程度」という形となっており、難易度チェックシステムでも旧4区分での評価しかできていない。区分が増えた上に語彙リストが非公開となった。これが「やさしい日本語」の研究の障害となっている。

本来は区分が増えれば、「やさしい日本語」の目安設定もやりやすくなるはずである。新形式の語彙リストが公開されれば、コーパスなどとの突合せにより、会話で本当によく使われる語彙と、それがどのレベルの合格者なら分かる可能性が高いなどの研究が一気に進む。

日本語教育推進基本法が制定され日本語教育が「国の責務」となり、外国人と向き合う企業にも日本語教育を推進する努力が求められるようになると、日本人が「やさしい日本語」を使わなければいけない場面が増えてくるはずだ。JLPTはもはや学習者の力を測定するだけのものではなく、「やさしい日本語」を推進する上でも連携していくべき存在と言えよう。

国際交流基金は新形式導入時に「新しい日本語能力試験のための語彙表作成にむけて」という研究を進めており「選定の基軸は、日本語で書かれた書物を読み、話された言葉を聞いて理解するに足る語数、つまり、約1万語~1万8000語をおおよその目安とする」といった結論を出していた。

https://www.jlpt.jp/reference/pdf/2008_010.pdf

だったら学習者にとっては「目安」だという立場をくずさずに語彙リストを公開することもできるはずだ。今回の骨太に「日本語能力の水準」などが記されたことを機に、JLPT主催者はぜひとも現在の語彙リストなどの情報公開に踏み切ってもらいたい。旧型式では普通に公開していたことなのだから。