日本語議連の中川会長代行、馳事務局長の立法者の立場で日本語教育基本法の踏み込んだ議論 日本言語政策学会のシンポで

- 2018/6/19

- ぷらっとニュース, 多文化共生

- 中川正春, 日本言語政策学会, 日本語教育推進基本法, 馳浩

- 187 comments

日本語議連の中川会長代行、馳事務局長の立法者の立場で日本語教育基本法の踏み込んだ議論 日本言語政策学会のシンポで

日本言語政策学会の第20回記念研究大会の特別シンポジウムが6月17日、東京都新宿区の早稲田大学で開かれ、ゲストスピーカーとして招かれた日本語教育推進議員連盟の中川正春会長代行と馳浩事務局長が、対話形式で日本語教育推進基本法(仮称)の理念や成立に向けての取り組みなどを紹介した。議連をけん引する両氏がそろって外部の催しに参加したのは初めて。2人は日本語教育に関するそれぞれの「想い」を語るなど、日本語議連とは一味違った中身の濃い議論が展開された。また中川氏はこの中で、日本語教育推進基本法の法案を秋の臨時国会に提出する意向を重ねて表明した。

この日のシンポのテーマは「言語保障から学力保障へ」。中川氏は地元三重県鈴鹿市で多文化共生の取り組みをリードし、一方、馳氏はフリースクールや夜間中学の支援のための義務教育機会確保法の成立の立役者で、ともに精力的に社会活動に関わる行動派の議員だ。帝京大大学院の木村哲也氏が司会を務め、約100人がシンポの議論に耳を傾けた。

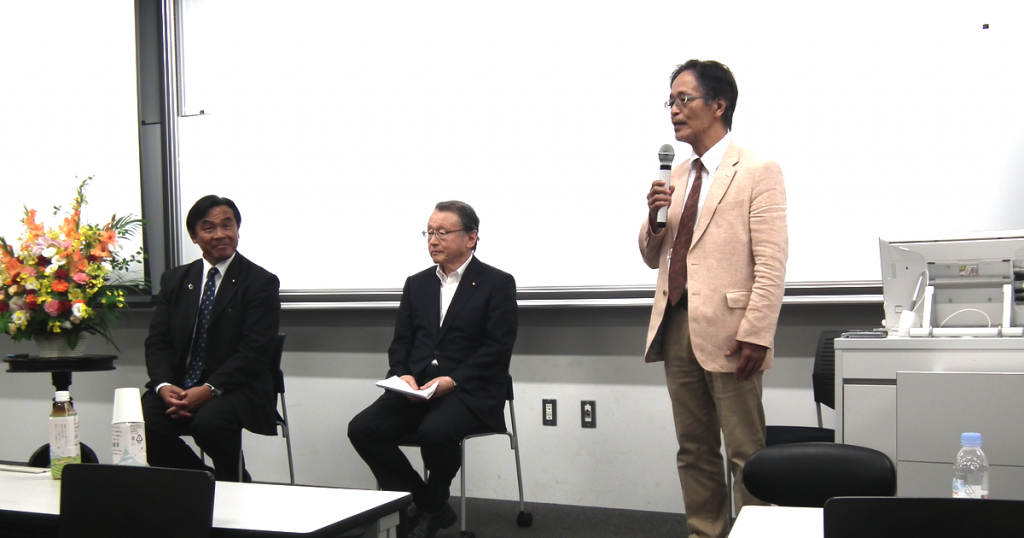

[議論の口火を切る日本語教育推進議員連盟の中川正春会長代行]

シンポでは、日本語議連の発足に向けての問題意識を問われた中川氏が議論の口火を切った。中川氏はまず「多文化共生、日本の将来は国を開くということを避けては通れない課題。しかし、移民という言葉にアレルギーを持つ人たちがいるのが現実だ。今回、日本語教育をしっかりと社会の中に仕組みとして定着させていきたいと思った」と語った。また海外で「日本語講座」の数が減り、「中国語講座」が増加する現状に危機感を募らせ、「海外で日本語をどのように展開していくかということを国家戦略として持つということ、クールジャパンの本当の基本はここにないといけない」と述べた。さらに中川氏はインバウンドの外国人観光客が急増する中で、日本語を多言語化することで日本の魅力をもっと発信すべきだと強調した。

馳氏は「言いたいことは中川先生とほぼ同じ」と述べたうえで、自身が議員立法に力を注いでいることに触れ、すでに自身が関わって議員立法で33本の法律を成立させたことを明らかにした。最も多いのは田中角栄元首相の36本だといい、「何とかこれを超えてやろうというのが私の国会議員としての目標」と意欲を示した。

また、馳氏は縦割り行政で日本語教育に関する取り組みが省庁間で連携が取れていない現状を問題点として指摘した。その話の流れの中で馳氏は私(石原)に日本語教育に関係する省庁の数を質問。私は自分の認識として「10省庁」と答えた。実は先の日本語議連第10回総会には文部科学省、法務省、経済産業省など8府省庁の担当者が出席したが、技能実習生を受け入れる官庁の国土交通省と農水省の担当者も呼ぶ必要があると考えていたからだ。ただし、防衛省でさえ、国際的な防衛交流事業としてミャンマーの陸軍学校で日本語教育を行うなど日本語教育に関係している。日本語教育は外国人が関係するほぼ全府省庁にまたがるテーマだといっていいだろう。こうした省庁間の「バラバラな取り組み」をただし、連携して政府を挙げて日本語教育を推進するための法的な仕組みが日本語教育推進基本法だ。

[議員立法に力を注いでいることに触れる日本語教育推進議員連盟の馳浩事務局長]

この省庁連携について、中川氏が基本法の原案の一部を紹介。「政府は、関係省庁相互の調整を図ることにより、日本語教育の総合的、一体的かつ効果的推進を図るため、日本語教育推進協議会を設ける。関係府省は、日本語教育に関し専門的知識を有する者、日本語教育に従事する者及び日本語教育を受ける立場にある者によって構成する日本語教育推進専門家会議を設け、関係府省相互の調整を行うに際してその意見を聴く」とある部分だ。

要するに基本法が制定されれば、関係省庁の担当者が協議会の場で事業の調整を行い、また有識者で構成する専門家会議が日本語教育の推進に必要な施策をまとめ、協議会に提言する仕組みができる、というわけだ。しかも、法的な枠組みができれば予算措置もつけられる。政府の「お墨付き」で日本語教育ができるようになる。

この他、議論は外国人児童生徒のアイデンティティの問題をはじめ、いじめや発達障害、ミャンマー難民への対応などにも及んだ。馳氏は彼らのアイデンティティに配慮するには日本語教育だけでは十分ではなく、母国の言葉や文化などを教えることで自分の民族に誇りを持たせる教育も重要だと述べ、そのための大学での教師の育成の必要性も指摘した。中川氏は第三国定住のミャンマー難民を受け入れた地元鈴鹿市の小学校で実践したコミュニティスクールの活動を紹介。ミャンマー難民との共生を通じて地元の人たちがミャンマーや難民について学び、ダイバーシティへの関心が高まったという。

質疑では、基本法の原案で基本理念に「出入国管理との有機的な連携」との記述があるのをとらえ、「一定の日本語能力を持たない外国人」については法務省入管局が滞在を認めないことになるのかどうか、との質問があった。これに対し馳氏は「排除するという観点は残る」としながらも、「ポジティブにこれくらいのこと(一定の日本語能力)は必要です、というのが立法者の意思」と述べた。基本理念の精神は、排除するのを目的とはしていない、という考えだと受け止めたい。日本語議連として、そうした立法者の意思を国会での法案審議の中で示すことが必要だと思う。

基本法案の行方についての質問では、中川氏が「(法案提出の)目標としているのは秋の臨時国会」と述べたが、その一方で、「成立するかしないかは、与党と野党がどれだけケンカしているかにかかっている」とも語り、法案成立時期については明言を避けた。また、基本法の原案で「国の責務」として所管官庁を明確にするよう求めていることについて中川氏は、「文部科学省と外務省の共管」で主管することを想定しているとし、現在は文化庁国語課で日本語教育の一部事業を担っているが、「文科省トータルで対応できるところまで持っていきたい」と語った。