地方創生は「世界一のパスポート」の活用から。

- 2018/10/17

- 多文化共生, 時代のことば

- 56 comments

地方創生は「世界一のパスポート」の活用から。

メディア各社が「日本のパスポートのビザなし渡航先が190カ国地域になり初の単独世界一に」と報道した。世界で一番歓迎されているのが日本人だと言えなくもない。

日本人個人がインバウンドや多文化共生など国内での外国人対応に取り組む上で、その人に海外旅行という楽しい経験があれば大きな力になることは間違いない。では、その世界一の実力のあるパスポートを、日本人はどのくらいの割合で保有しているのだろうか。

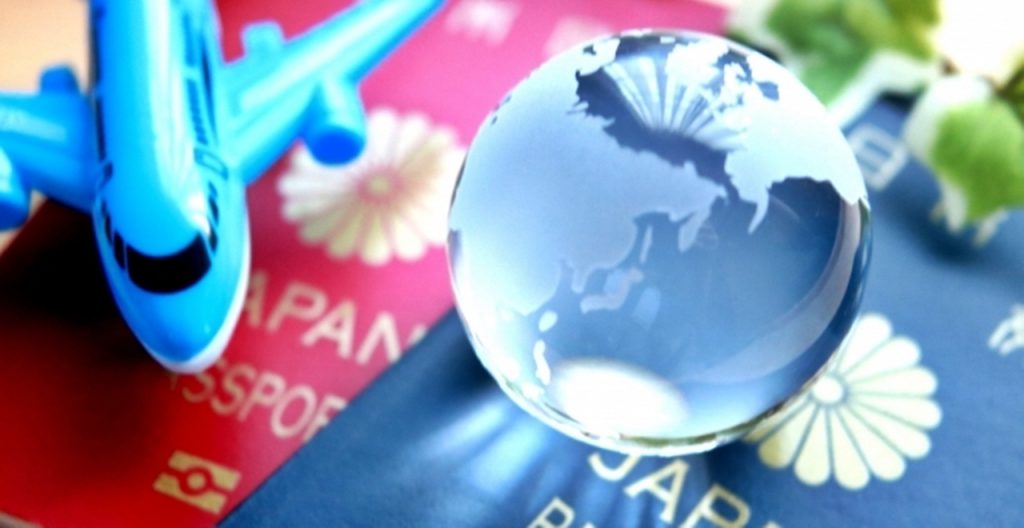

外務省平成29年旅券統計によると、日本人のパスポート発行数は約2900万冊、人口比で言えば22.7%に過ぎない。さらに発給状況を総務省住民基本台帳に基づく人口(平成30年1月1日現在)をもとに都道府県別に分析してみると、単純計算で東京都・神奈川県だけが30%を超えている一方、20%を切る道県は33にも上った。東京・神奈川を除けば、パスポート保有率平均は20.2%となる。

また短期の5年での発行数割合では、パスポート保有率が低い県ほど5年旅券の割合が高いという相関が見られた。

都道府県別パスポート保有率と5年旅券率相関(平成29年12月末現在)

これらの数値を見ると、7〜8割の日本人が海外に行く予定がないと言える。特に地方ではたまたま海外に行くことがあっても、そうなんども行くことはないと考えているようだ。

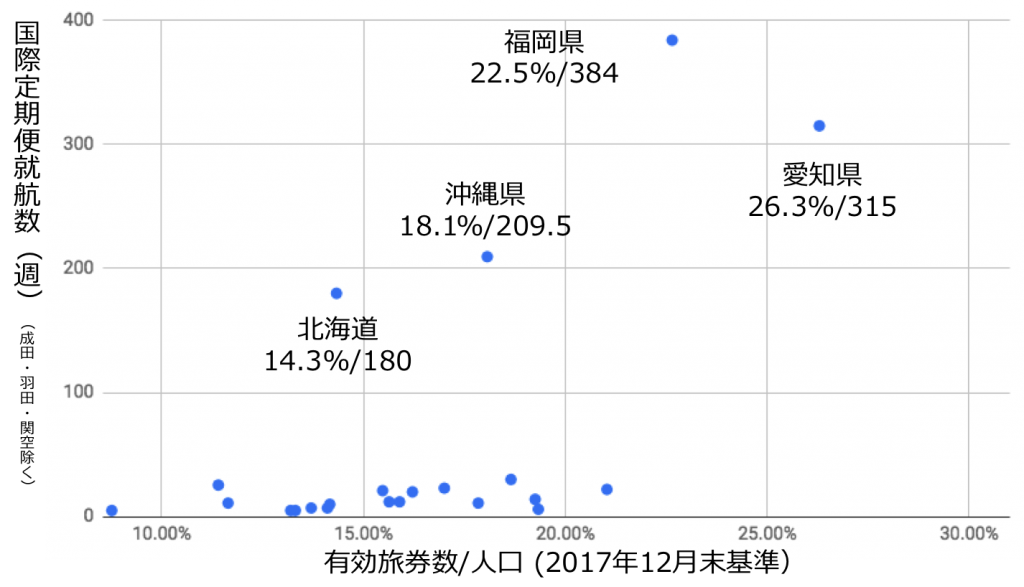

各地方空港で国際定期便が就航しており、多くのインバウンド客が地方を直接訪れている。観光庁がまとめている2018夏ダイヤ 国際定期便(3月25日~3月31日) の統計をもとに、成田・羽田・関空を除く地方空港の国際定期就航便と地元のパスポート保有率の散布図を作成してみた。

国際定期就航便(週)と地元パスポート保有率の相関(成田・羽田・関空除く)

これを見ると、海外観光客に人気の観光地である福岡・北海道・沖縄は日本人が海外旅行するのにも便利であるにもかかわらず、他地域とあまり変わらないパスポート保有率に止まっているようである。アジアへの立地および経済的にも恵まれている福岡県のパスポート保有率4分の1以下、というのはいかがなものだろうか。

以上の分析から感じられることは、日本の国際化の重要性がいかに声高に叫ばれようと、大半の日本人は自分ごととして考えていないということだ。そのような日本人が外国人客をもてなし、地域の労働者・生活者としての外国人と共生するのが現状だ。しかもいずれも英語を母語としない国の人がほとんどである。「英語」ということからスタートする日本の国際化議論は、日本人の関心度からみても、空回りしていると言わざるを得ないだろう。

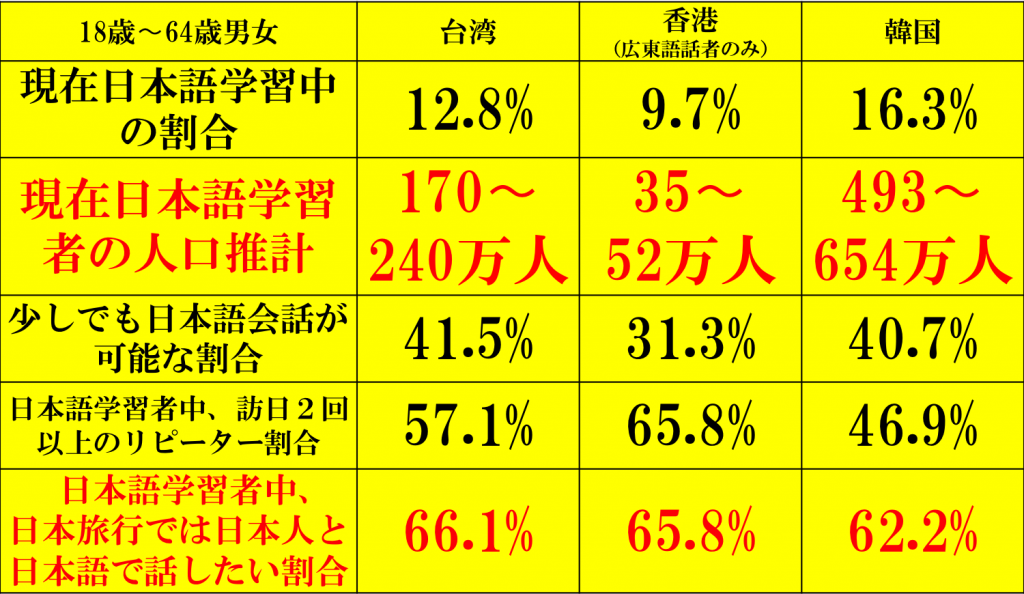

筆者が提唱した「やさしい日本語ツーリズム」は、東アジアを中心とした日本語学習者の多い国地域からの来訪客に注目し、日本語学習者には「やさしい日本語」でおもてなしをしようという企画である。しかしこのアイデアは相手国地域の一方的な旅行意欲と日本語学習熱に甘えているとも言える。国際交流基金・電通調査によれば、18歳から64歳までの男女で、台湾では12.8%、韓国では16.3%もの人が「現在日本語を学習している」と回答している。「現在中国語・韓国語を学習している」と挙手する日本人は何%いることだろう。

いずれにせよ、日本国内での共通語は今後も日本語であり、非母語話者に向けた「やさしい日本語」が求められていくことは間違いない。しかしパスポート普及率のデータを見る限り、まずは日本人が自ら異国の地に出向き、不便を体験し、かんたんな会話でも通じる喜びを体験することから始めるべきかもしれない。特にインバウンドの観点から見れば、相手国に行ったことがあるのとないのとでは、仲良くなるスピードも濃度も全く違ってくる。

クレジットカード保有が消費を誘発するように、パスポートを所有するだけでも海外旅行のニーズを喚起する。日本人、特に地方の高齢者にできるだけ長期のパスポートを所有させる施策が、結果的に国内の地方創生・多文化共生にも好影響を与えていくのではないか。

2019年1月7日以降には「出国税」が施行され、海外に出るだけで1回1000円国の税収が増える。パスポート発行は外務省だが、手続きは各都道府県に委託しており2000円分の手数料は各都道府県の収入となる。出国税の一部を各自治体に回し、手数料の一部還元などを含めたパスポート普及キャンペーンを実施するなどのアイデアが考えられる。

一方的な貿易収支が国際関係を悪化するように、インバウンドだけを強調することも本来いびつな政策である。近隣の国地域とはLCCも整備されて来ており、お互いが行き来する関係を作ることは今からでも可能である。仮に日本人全員にパスポートを無償で発行・配布し、「やさしい中国語」「やさしい韓国語」の勉強会がもっと盛んになれば、どれだけの経済効果と国際関係効果が発揮されるだろうか。こんな楽しいところから、多文化共生社会づくりの一歩が見えてくるかもしれない。まずは、アジアの玄関口を自認する我が故郷福岡県がパスポート普及を率先して実現してほしいところである。

※文中のパスポート・空港関係のデータ・グラフはここから参照可能

吉開 章