「団地と共生」の始まりは「隣近所との協力関係」の構築か

「団地と共生」の始まりは「隣近所との協力関係」の構築か

中国人など外国人が半数余りを占める埼玉県川口市の芝園団地の自治会事務局長の岡﨑広樹さんが「団地と共生」という本を出版、「にほんごぷらっと」に自著の紹介文を寄せてくれた。その本は「多文化共生」の社会実験に関する報告書ともいえる。共生社会の在り方について、様々な示唆を与えてくれて。以下、「『団地と共生』を読んで考えたこと」を綴ってみたい。

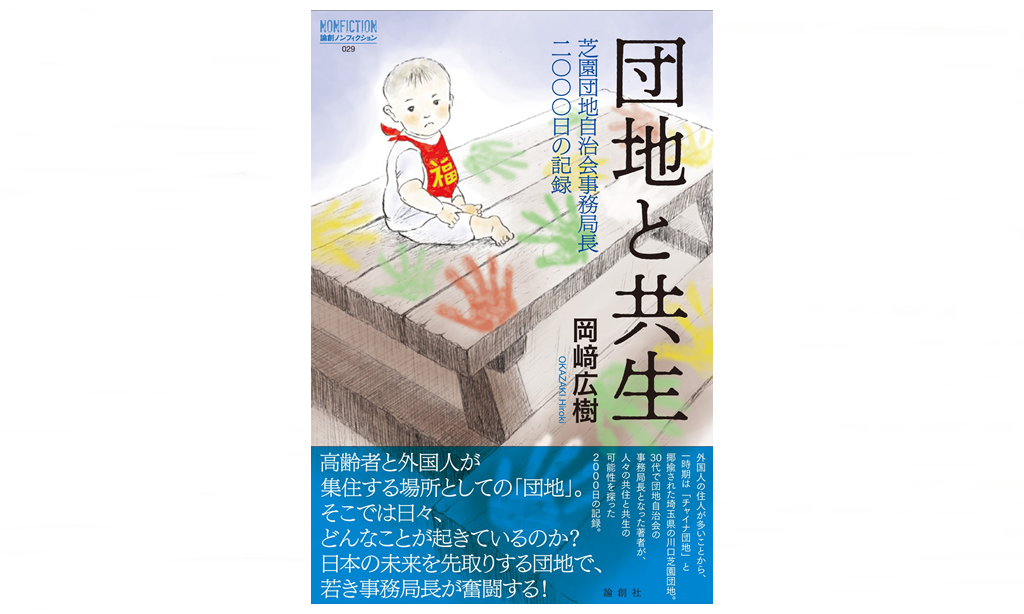

岡﨑さんの著書の正式なタイトルは「団地と共生 芝園団地自治会事務局長 二〇〇〇日の記録」(論創社)。自治会事務局長を約8年間務めた体験談であり、「将来の日本の縮図」といわれる芝園団地の「共生の実相」でもある。

そもそも「多文化共生社会」とは何なのか。その問いかけに正面から答えてくれる文献があるのかどうか。日本で在留外国人が増加の一途をたどっている中で、しばしば使われているこの言葉を、実感を持って説明するのは難しい。なぜなら日本政府は移民受け入れを拒絶し、多様性のある社会に向き合おうとしていないからだ。

総務省が2006年にまとめた「多文化共生プラン」によれば、多文化共生とは、「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な差異を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていく」ことを言う。なるほどと思わせる解説ではあるけれど、実際にどのように実現するのか。その方策にはついては言及していない。

現実には「互いの文化を認め合う対等な関係」など簡単にできるとは思えない。外国人に対する制度的な差別が依然として温存され、国民の意識の底にある差別意識がヘイトスピーチとしてあらわになったりもする。中国人が多く住む芝園団地の場合は「チャイナ団地」と揶揄され、「外国人に乗っ取られた団地」とまで言われた。メディアの取り上げ方からも様々な問題が見えてくる。

岡﨑さんは芝園団地の自治会事務局長として、現場から様々な形の「多文化共生」を体験してきた。それは傍観者ではなく、共生社会の構成員として、また当事者として課題と向き合い、その解決策を考えてきた。取材者としてのジャーナリストや調査する側の研究者は、第三者の視点で外国人と日本人住民のトラブルなどを「客観的な事実」としてとらえるが、岡崎さんは当時者として、問題があれば自ら行動を起こして課題解決に当たらなければならなかった。よって立つ位置が大きく隔たっている。

岡﨑さんは、外国人と日本人住民が歩み寄る姿を「隣近所の多文化共生」という言葉で表現した。共生とは「お互いに協力する関係」だともいう。より良き多文化共生社会とは、隣近所とスムーズな協力関係が築ける社会を指すわけだ。

岡﨑さんが主導した自治会活動によって、芝園団地には「共生」に向けた変化が生まれている。ゼロだった外国人住民の自治会役員が4人にまで増えた。全役員が9人だから半数近くが外国人役員になっているわけだ。日本人住民から苦情があったゴミ出しのトラブルや騒音も減った。努力をすれば、「隣近所の多文化共生」は一定程度進化するわ。岡崎さんは自治会活動を通して一定の前進を勝ち取ってきた。

その一方で、岡﨑さんは自治会活動に取り組む中で、自分自身が「色眼鏡」をかけて「日本人」と「外国人」と分けて考えてきたことに気づいたという。芝園団地の日本人は多くが高齢者であり、外国人住民は若い層が多い。世代の違いもあり日常的には出会うことが少ないわけだ。関りがなければお互いに関心も持たないから、日本人と外国人住民にとって「多文化共生」は日常の生活の外にあるものだった。それは実際の体験がなければ、見えてこなかった「気づき」の一つであろう。

私の個人的な体験でいえば、50世帯ほどのマンションに自治会役員をした際、住民の名簿作りの是非を問うアンケートで行ったことがある。結果は「反対」が多数だった。個人のプライバシーを守りたいという気持ちから名簿作りは否定された。住民がお互いの名前すらわからずに「共生社会」が築けるのかどうか。日本人同士でも「隣近所の共生」を作りだすのが難しいことを実感した。まして、コミュニケーションがとりにくい外国人住民との共生社会を構築は想像以上に困難なことが多いことだろう。

「団地と共生」で岡崎さんは、「多文化共生社会」を築くことの限界を示してくれた。同時に、努力すれば「共生社会」が手の届くとことも教えてくれた。「団地と共生」が観念の世界にあった「多文化共生」を身近な現実に引き寄せてくれた意味は大きい。

にほんごぷらっと編集長・石原進