セサルの挑戦 第8回 厚生労働省に外国人の労働政策を聞く

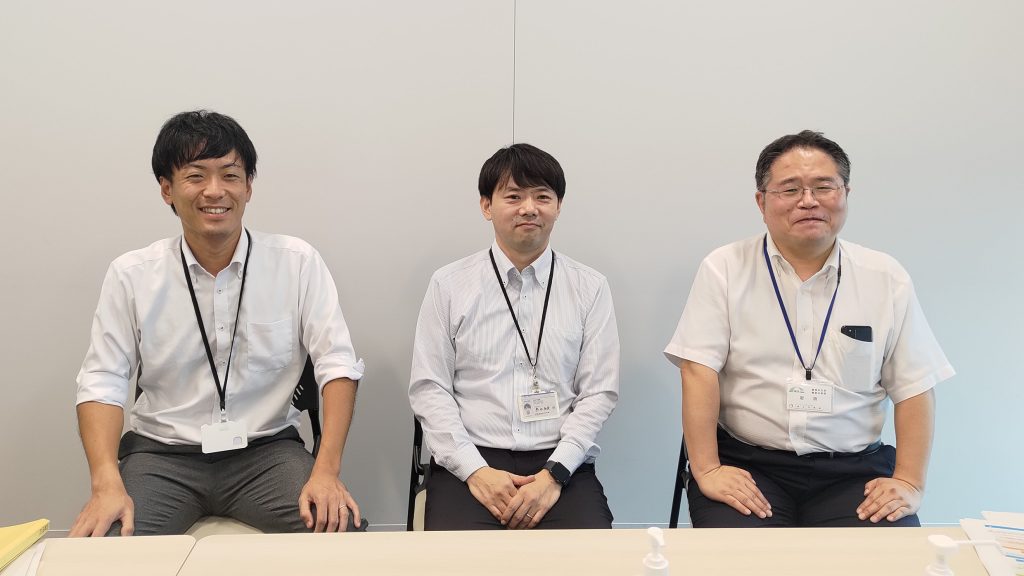

左から米澤係長、熊田課長補佐、岩田課長補佐

セサルの挑戦 第8回 厚生労働省に外国人の労働政策を聞く

在留外国人が政府の政策担当者に直接話を聞く機会はほとんどないだろう。一方、政府側の担当者も入管庁職員を除けば、外国人と顔を突き合わせることはあまりないはずだ。政府が多文化共生の社会づくりを呼び掛けているにもかかわらず、双方の間にはなお、それなりの距離感があるようだ。

そうした中で、セサルさんは今回、労働行政の幹部に会って話を聞いた。働く外国人が増えているが、政府はどのような労働政策を進めているのか。当事者の外国人自身とって、知らないことが多いはずだ。そこでセサルさんは「外国人の素朴な質問」を4人の官僚に投げかけた。

取材に応じてくれたのは、厚生労働省の職業安定局外国人雇用対策課課長補佐・熊田 知俊さん、東京労働局職業安定部職業対策課課長補佐・岩田 裕司さん、職業安定局外国人雇用対策課雇用指導係長・米澤 圭祐さん、新宿外国人雇用支援・指導センター室長・鈴木 信幸さん。

セサルさんが一度に4人ものお役人にインタビューするのは初めてだ。多言語通訳の仕事を通して役所に足を運ぶことはあっても、外国人の採用な雇用に関する仕組みついて多くの知識があるわけではない。労働行政は様々な課題を抱えているが、インタビューの丁寧な説明を聞いてセサルさんは政府の取り組みに敬意の念を抱いたのではないか。率直なやり取りからその気持ちが伝わってくる。

(にほんごぷらっと編集長・石原 進)

◆ ◆ ◆ ◆

セサルの挑戦 第8回 厚生労働省に外国人の労働政策を聞く

セサル:本日、お時間をいただきありがとうございます。ご覧の通り私はペルーから来日した外国人です。これからの質問は、外国人の立場からさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

最初の質問ですが、厚生労働省とはどういう組織で、何を目的としているのでしょうか。

厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課 熊田課長補佐(以下、熊田補佐):厚生労働省は平成12年に厚生省と労働省が省庁再編により統合されて設置された省庁で、国民の生活を総合的に支援する機関です。主要な目的は、国民生活の保障・向上と経済の発展を目指すことです。労働分野では本省のもと全国の都道府県に労働局を設置しハローワークや労働基準監督署があります。

セサル:厚生労働省は、その組織体制で、在日外国人の就労にどのようなサポートを行っていますか。

熊田補佐:毎年統計を取得しておりますが、最近のデータによると、国内には約180万人の外国人労働者がいます。この数は、過去10年で約3倍に増加しています。こうした中、ハローワークでは、外国人の就労支援を行う外国人雇用サービスセンターを全国に4か所設置しています。さらに、留学生向けのコーナーを全国の21拠点に設置しています。そして、通訳サービスを提供する外国人雇用サービスコーナーが135か所存在しています。

セサル:外国人は様々な在留資格を持っています。私は自分の在留資格は理解していますが、各在留資格によって、相談窓口は違うのでしょうか。

熊田補佐:基本的に、在留資格に関係なく、外国人の方も、どのハローワークでも相談は可能です。ただ、日本語によるコミュニケーションが困難な場合、通訳が配置されているハローワークもありますので、通訳を介した相談ができます。また、通訳がいない場所でも、遠隔通訳を利用することができます。要するに、全国の544のハローワークどこでもコミュニケーションは可能となっています。特に外国人の方を専門にサポートを行っているのは、4か所の外国人雇用サービスセンターと135の外国人雇用サービスコーナーです。

セサル:外国人労働者が相談や支援を受けられる窓口は、これまでお話しいただいた場所以外にもありますか。

熊田補佐:今お伝えしたハローワークの窓口の他に、外国人労働相談コーナーや労働条件相談ホットラインなどがあります。外国人総合労働相談コーナーは労働基準監督署の管轄下にあり、相談内容に応じて適切な措置を取る体制となっています。

セサル:つまり、ハローワークや外国人雇用サービスセンターなどで外国人の就労を支援している一方、雇用後のトラブルや相談に関してもサポートがあるということですね。

熊田補佐:はい、その通りです。ただ、雇用後にハローワークで相談をしても、その場ですぐに解決できるとは限りません。適切な窓口をご案内いたしますので、安心して相談してください。

セサル:外国人労働者に様々な窓口を紹介すると、どこに相談すれば良いかわからずに混乱するかもしれません。そうした場合、まずはハローワークへ相談するようにと言っても構わないのでしょうか。

東京労働局職業対策課 岩田課長補佐(以下、岩田補佐):東京労働局を例に取ると、就労支援に関するサービスはハローワークが、就労後の雇用状態などの相談は労働基準監督署が担当しています。したがって、職業紹介等の就労に至るまでの案内はハローワークへ、就労後の相談は労働基準監督署へお願いします。もし、どちらに相談すべきか分からない場合は、ハローワークにまず相談していただければ、適切な窓口をご案内いたします。

セサル:それは分かりやすいですね。ありがとうございます。外国人労働者が多く相談する内容としては、どのようなものが多いですか。

熊田補佐:一般的に、外国人労働者が相談する内容としては、労働条件、給与の未払い、契約の解除などが挙げられます。最近では、新型コロナウイルスの影響で、雇用保険の手続きや休業手当に関する相談も増えています。

セサル:外国人労働者が働きやすい環境をつくるために、今後どのような取り組みを進めていく予定ですか。

熊田補佐:厚生労働省としては、引き続き外国人の方が日本で働く際の情報提供を強化するとともに、相談体制の充実を図っていきます。また、外国人の方を対象とした研修やセミナーも積極的に開催して、日本の労働文化や法律を理解してもらう取り組みも進めていきたいと考えています。

熊田補佐:困った際の相談については、具体的な相談内容を事前にまとめていただくと、受付で的確な窓口の案内ができます。

セサル:了解しました。外国人の支援に関する窓口の課題は何ですか。

新宿外国人雇用支援・指導センター 鈴木室長(以下、鈴木室長):最大の課題はコミュニケーションです。ハローワークの現場では通訳者の配置や遠隔通訳・翻訳機を利用してコミュニケーションを図っています。

岩田補佐:さらに、四谷にある東京外国人雇用サービスセンターでは、文化やビジネスマナーの違いに対応するため、セミナーや就職支援、面接会、インターンシップも行っています。

セサル:インターンシップは企業が大学生を採用する際に行っていると聞いていますが、外国人労働者にもインターンシップはあるんですか

鈴木室長:はい、外国人留学生に限ってはインターンシップも実施しています。現在ご登録いただいている企業は複数ありまして、今までに何度も外国人留学生のインターンシップを受け入れていただいています。

セサル:通訳や翻訳ツールはコミュニケーションの問題を解決する手段として有効ですが、文化的背景やバックグラウンドが就職に影響するのでしょうか。

鈴木室長:慣習などの文化的背景が影響する場合もありますが、企業の求める条件と求職者の条件が合致するかどうかが重要です。ハローワークに求人を出していただいている多くの企業は日本語によるコミュニケーション能力を重視しており、日本語が不得意な場合、日本語によるコミュニケーションの取りづらさから就職できる仕事が限定される場合があります。

セサル:外国人が正社員の職を求めるケースは多いですか。

岩田補佐:在留資格によります。永住者や日本人の配偶者などの長期滞在者は正社員を求めることが多いです。一方で、他の在留資格の方々は一概には言えません。

熊田補佐:そのため、厚生労働省では「外国人就労・定着支援事業」を行っており、日本語研修やビジネスマナーの研修を提供しています。

セサル:その取り組みは非常に重要だと感じます。厚生労働省がこの事業を開始したのはいつからですか。

熊田補佐:リーマンショック後に多くの外国人が離職したことを受け、再就職をサポートするために2009年(平成21年)からこの支援を始めました。

セサル:具体的にどのようなことを教えているのですか。

熊田補佐:基本的なことです。働く上で必要となる日本語はもちろんですが、ひとつ例に挙げれば、「無断欠勤は絶対にダメです!」など、日本で働く上で必要なことを学んでいただいています。

セサル:確かに、無断欠勤を続けた後、何事もなく出勤するという状況も耳にしています。

熊田補佐:そういった行動は、日本の企業側が外国人を雇用する際の懸念材料となり得ます。そのようなことを避けるためにも指導も行っています。

セサル:相談をする際に、相談者が満たすべき条件はありますか。

熊田補佐:特に厳しい条件はありませんが、一つ挙げるなら、在留資格の有効性が必要です。

セサル:労災に遭った場合の相談窓口は労働基準監督署ですか。

熊田補佐:はい、その通りです。もし相談内容が不明な場合、総合労働相談コーナーに来ていただければ、適切に案内します。

セサル:多くの外国人が、不適切な対応を受けても、解雇を恐れて相談しないという現状を耳にしています。

鈴木室長:そのようなことがあれば、即座に相談していただくことをおすすめします。厚生労働省として、労働者の権利を守るためのサポートを行っています。

セサル:ありがとうございました。これからも外国人の支援をお願いいたします。

鈴木室長:もちろん、引き続きサポートいたします。何かお困りのことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

【セサルのひと言】:

私は1990年から日本に暮らし、その滞在を通じ、外国人労働者としての経験や労働問題の通訳者としての役割を果たしてきました。この長い間、外国人が直面する難しさを目の当たりにしてきましたが、その中で特に注目すべきは、外国人労働者のサポート体制の充実ぶりです。

近年、遠隔通訳の普及や相談業務の効率化が進む中、厚生労働省もその取り組みを積極的に進めています。私自身が取材を通じて確認した中で、省内の支援策や施策が日々向上していることに感銘を受けました。外国人労働者の声を真摯に受け止め、よりよい労働環境を実現するための継続的な取り組みが行われているのです。

この度のインタビューで厚生労働省の前向きなアプローチについて詳しくお伝えする記事を執筆しました。この記事を通して、日本の外国人労働者へのサポートの現状と、それを支える厚生労働省の努力を感じていただけることを願っています。