外務省・IOMの国際ワークショップが映す時代の変化

- 2019/11/1

- 多文化共生, 時代のことば

- 187 comments

外務省・IOMの国際ワークショップが映す時代の変化

外務省と国際移住機関(IOM)主催の「社会統合のための国際フォーラム」が10月31日、東京都港区の赤坂区民センターで開かれた。外国人受け入の在り方を一歩踏み込んで考える政府の催しの1つで、今年で15回目。昨年12月の入管法の大幅改正により、「特定技能」という外国人労働者の受入れ拡大の仕組みができて初めてのフォーラムだ。

今回のテーマは「地域社会における外国人の円滑な受入れ」。外国人が急増する時代にあって、外国人と地域社会の関わりをどのようにとらえるか。全国の自治体、地域住民などが真剣に考えるべきテーマだ。パネルディスカッションなどの顔ぶれからも、主催者サイドの意図が読み取れる。

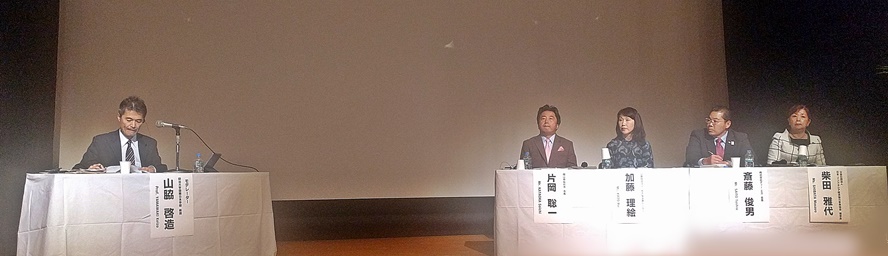

パネリストは、外国人市民の支援に心血を注ぐ岡山県総社市長の片岡聡一さん▽外国人との交流イベントを開催するなど国際交流の最前線で活動する名古屋国際センターの加藤理絵さん▽ブラジル出身の日系二世で、デカセギ先の日本で起業してビジネスに成功し、架け橋人材の育成に取り組む斉藤俊男さん▽きめの細かなサポートで4000人を超えるインドネシアから技能実習生を受け入れながら1人の失踪者も出していない、日本・インドネシア経済協力協会専務理事の柴田雅代さんの4人。

ここでパネリストの発言を詳しく紹介する余裕はないが、活動する地域は違っていても、自治体のリーダーシップ、「やさしい日本語」を使った交流活動をはじめ、外国人の起業家や外国人の育成・活用の取り組みの様々な「好事例」は、多様な示唆を聴く人に与えたと思う。この4者が同じ地域で連携、協力しながら活動したら……。多文化共生の輝くような社会ができるかもしれない。

パネルディスカッションに先立ってシンガポール国立大アジア研究所の研究員が多民族国家シンガポールの移民受け入れの現状や課題、教訓などを紹介。この中でカレーを作る事から起きたインド人と中国人の近隣トラブルの修復への取り組みを報告した。ディスカッションのコーディネーターを務めた山脇啓造明治大学教授は「『

話は変わるが、三重、愛知、岐阜の3県では、地域社会における外国人支援に関して新たな動きが出ている。外国人支援のNPOの計9団体がこのほど、「外国人支援・多文化共生ネット」(代表・三重のNPO法人愛伝舎の坂本久海子理事長)を発足させた。地方自治体・地域や外国人を雇用する企業との連携を目指している。この動きを主導したのは、藤原浩昭・前名古屋出入国在留管理局長だ。

改正入管法は、その目的に外国人の「公正な管理」を書き加えた。そのために政府は126の施策を盛り込んだ「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を策定。藤原前入管局長はその施策の1つである「外国人の支援に関わる人材・団体の育成とネットワークの構築」に着目し、旧知の愛伝舎理事長に呼びかけてできたのがネットワークだ。不法就労の外国人の摘発などが任務の入管が「多文化共生」の社会づくりに動こうとしている。

ちなみに藤原前入管局長は外務省から出向した外交官。しかも約10年前の「社会統合のための国際ワークショップ(当時)」の開催の取り仕切った外国人課長の経験者だった。私も国際ワークショップのパネリストを務めたことがある。その縁で藤原前入管局長、坂本理事長とつながりができ、「外国人支援・多文化共生ネット」のアドバイザーを務めている。

人と人とのつながりで点が線になった。どのようにそれを共生社会という面にするのか。時代が大きく変わる中で、様々な取り組みが始まっている。今回の国際フォーラムでは、パネリストらの発言から新たな時代の胎動が感じられた。

石原 進